El corazón del mundo es el libro de ensayos sobre los escritores argentinos Germán Rozenmacher (1936-1971) y Marco Denevi (1920-1998) en el que nuestro columnista Eduardo Balestena[1] trabaja actualmente; surge en un ciclo de su producción que comienza en 2020.

–Élite: en distintas publicaciones de esta revista se mencionan varios libros que corresponden a una etapa de elaboración ¿Qué hay de común y de diferente en esos títulos?

Presentación del libros en Villa Victoria Ocampo, Mar del Plata, Argentina, 4 de diciembre de 2022.

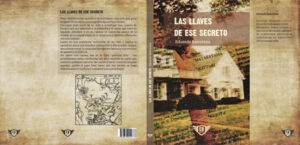

–EB: En 2020/2022 comienza un período que abarca dos novelas: En el centro del desierto y Las llaves de ese secreto; tres libros de ensayo: Las piezas que arman.

[1] Escritor, abogado, trabajador social, crítico musical, autor de nueve novelas, seis libros de ensayos; y artículos, así como de libros en colaboración.

el mundo –la epidemia en la literatura y como nuevo orden autoritario-; La metáfora del pájaro pintado. Patria de Fernando Aramburu y su sistema narrativo: un ensayo de análisis estructural; Las simples cosas (Temas, motivos y recursos estilísticos en las dos primeras novelas y cuentos y relatos de Haroldo Conti); y la etapa inicial de El corazón del mundo (ensayos sobre obras de Germán Rozenmacher y Marco Denevi) que a la fecha se encuentra muy avanzado. Hay de común que todas las obras demandaron una investigación previa que no se diferencia mucho entre la novela y el ensayo. Para los libros de ensayo fue necesario leer y analizar muchas obras y algo parecido se puede decir de la novela Las llaves de ese secreto.

–Élite: ¿Cómo comienza esta tapa precisamente en un momento como el del inicio de la pandemia?

–EB: Fue circunstancialmente, apenas unos días antes de ser declarada la cuarentena obligatoria, que me sorprendió de viaje en Lago Puelo, en la Patagonia argentina. Tuvo que ver con una circunstancia de salud: en 2019 debí someterme a una intervención quirúrgica que salvó mi vida y la novela En el centro del desierto narra esas alternativas y también un hecho absolutamente ajeno a ellas, sucedido en 1975, que está tomado de una acontecimiento real que aparece en mi libro Cita en Lasal del Varador (2018/2019), referido a la actividad de la CNU (Concentración Nacional Universitaria), un grupo de choque de ultraderecha que cometió numerosos asesinatos en La Plata y en Mar del Plata. Ambas historias se alternan y también se comunican.

El disparador fue la lectura de Tierra de hombres, de Antoine de Saint Exupèry –que leía en los viajes entre Mar del Plata y Buenos Aires, a donde debía viajar frecuentemente para llevar a cabo mis controles médicos- y, dentro de ese texto, del capítulo titulado “En El centro del desierto”, en el cual el escritor narra su accidente en el desierto de Libia en 1935. Se trata de un texto de enorme poder simbólico en lo que se refiere a las metáforas de las cuales surge el afán de la vida por prevalecer ante la adversidad.

A poco de comenzar el viaje en moto que la dolencia había frustrado un año antes quedé varado durante más de un mes Lago Puelo, en la provincia de Chubut y escribí la novela a mano en dos cuadernos. Pude volver en el viaje de 1650 km que, en el curso de un día, una noche y la mañana siguiente, me demandó 26 horas a través del paisaje fantasmal de ciudades desiertas y estaciones de servicio cerradas, en una sola etapa que se narra en el capítulo final, ello corriendo enormes riesgos.

–Élite: De allí que el primer ensayo de la serie hubiera estado dedicado a la pandemia ¿Cómo surgió?

–EB. De dos circunstancias, el hecho de haber quedado varado y padecido el surgimiento de un poder autoritario más allá de lo que era posible justificar por la emergencia y el advertir que en Francia estaba siendo reeditada la novela La Peste, de Albert Camus y que las ediciones se agotaban. Día a día las noticias eran abrumadoras: personas varadas a los costados de las rutas no podían volver; a un padre no se le permitió despedirse de su hija que padecía la etapa final de un cáncer terminal; y en un panorama de aceptación y justificación del poder autoritario no había ninguna perspectiva de que todo eso se revirtiera.

Apenas regresé releí varias veces la novela de Camus y trabajé sobre ella y otros dos textos: el Diario del año de la Peste, de Daniel Defoe y el relato La Inundación, del narrador y ensayista argentino Ezequiel Martínez Estrada. Escrito en 1722 y referido a la peste que asoló Londres en 1665, el de Defoe resultó un texto de increíble actualidad y fue el que organizó prácticamente todo el libro en cuanto a lo que se vivía, a las medidas adoptadas y a las actitudes individuales, grupales e institucionales.

La segunda parte estuvo destinada al análisis de las normas de la Constitución Nacional y de la Convención Americana de Derechos Humanos que fueron sistemáticamente violadas. De pronto surgió un estado de cosas donde la racionalidad y el estándar de lo que jurídica y filosóficamente es el sujeto y sus derechos y garantías fueron barridos por normas antojadizas, y eso se encendió y corrió como un reguero de pólvora. Hay una frase que se cita de En el centro del desierto, que señala que la Convención fue la primera víctima de la pandemia y que nadie se había percatado de eso: “No sé qué es peor, que la convención hubiese sido la primera víctima o que nadie se hubiera percatado de eso”. Hay un piso de dignidad que es inherente al ser humano y que no puede desaparecer a riesgo que dejar de ser humano, que es justamente lo que sucedió. El libro fue prologado y presentado por la Dra. Sandra Pitta, investigadora del CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas), autora, junto Fernando Pedrosa, el otro presentador, de la carta abierta sobre “La infectadura”; es decir, una palabra que designaba la dictadura sanitaria que había surgido de un día para el otro.

–Élite: Y de allí pasamos al ensayo sobre la novela Patria.

–EB: Sí. Se debió a que soy de ascendencia vasca y en varios de los viajes al País Vasco, donde tengo familia, pude tomar contacto con la problemática de ETA y ser testigo de cómo dividió a la sociedad por el temor, la imposibilidad de hablar, la separación de las familias.

–Élite: ¿La idea surgió de eso o de la novela de Aramburu?

–EB: Patria es una buena novela. La leí varias veces y cuando fue estrenada la miniserie pude advertir la disposición de los elementos narrativos de la versión en imagen dispuestos en un orden que tenía ciertas diferencias respecto al de la versión literaria. Me interesó trabajar sobre ese aspecto formal.

Comencé a bucear en trabajos de autores del post estructuralismo, como Roland Bartés, Tvetzan Todorov y Claude Levi Strauss y a leer las versiones bajo esa óptica; fiché toda la novela y cada uno de los capítulos de la miniserie. Encontré que al menos para analizar esa obra el del estructuralismo era un modelo muy válido.

En la presentación del libro ilustramos esa disposición con lecturas comparativas de partes de la novela y exhibición de secuencias de la miniserie, que fue filmada, como escenario central, en Soraluce, pueblo al que llegué a dejar ejemplares de mi libro durante el viaje al País Vasco que hice hace poco, también en moto.

Haroldo Conti (1925-1976)

–Elite: ¿Cuál es la importancia de Haroldo Conti en la literatura y qué lo movió a abordar su obra?

–EB: Su importancia es muy grande y son varias cosas las que me condujeron a analizar su producción en el libro prologado por Gabriela Urrutibehety. El hecho de que se trate de una obra de una gran riqueza, originalidad y diversidad de registros y que la condición de Haroldo Conti, de ser desaparecido y asesinado por la dictadura militar, así como su toma de posición política –en la idea del escritor militante que atravesó las décadas del sesenta y del setenta en Argentina- hubiera relegado el aspecto puramente literario de esa obra a un segundo plano; ello a grado tal de que con excepción de mi libro y del de Fernando von Baumbach no haya casi libros de análisis de esa obra desde un punto de vista puramente literario.

–Elite: ¿Cómo se produjo el descubrimiento de Haroldo Conti?

–EB: Ante esa pregunta me vienen a la mente los viajes forzosos desde Mar del Plata al Hospital Italiano de Buenos Aires en 2019, factor que de algún modo organizó toda esta etapa de producción, eso y la pandemia, ya que mientras hacía las pruebas y consultas de la etapa pre operatoria y debía viajar constantemente llevaba los libros de Haroldo Conti, que me acompañaron mucho en esa época.

En más de una oportunidad vi la película Crecer de Golpe, de 1977, dirigida por Sergio Renán y basada en Alrededor de la jaula, la segunda novela del escritor. Me llamó la atención que Renán se hubiera atrevido, en esa época, a hacer una película sobre la novela de alguien secuestrado y asesinado por la dictadura en mayo del año anterior, 1976. A leer la novela detalladamente la encontré mucho más profunda y original que la película y comencé a trabajar sobre el texto.

–Elite: Sin embargo su libro no abarca la tercera y cuarta novelas de Haroldo Conti, ¿por qué?

–EB: Porque En Vida y Mascaró, el cazador americano responden a otra concepción literaria que no me interesó abordar. Considero a Sudeste, la primera novela de escritor, y a la segunda como fundacionales y a sus cuentos y relatos como obras maestras, con recurrencias y diferencias entre sí, que fue sobre lo que me interesó trabajar.

–Elite: ¿En qué radica la originalidad de Haroldo Conti?

–EB: En su concepción de la literatura y sus recursos. Hay cuentos y relatos que participan de un modo de narrar que recuerda a Juan Rulfo y otros cuyo registro es propio de la Provincia de Buenos Aires, de sus pueblos del interior, de sus caminos, como los que hacía el padre del escritor, que era un tendero ambulante y a quien le fascinaba hablar con la gente. Hay mucho de eso en sus cuentos y relatos y de la misteriosa presencia del río, del Delta del Paraná y de la vida itinerante y la soledad, que todo lo impregna. Haroldo Conti, además, como profesor de latín, era un maestro en el manejo del idioma y su pureza, la fuerza de las imágenes y la diafanidad del lenguaje lo elevan a una altura propia.

Su manejo de los puntos de vista (narrar desde un árbol, como en La balada del álamo Carolina, o desde el agujero de una chapa en el techo de una casa, como Con otra gente, por ejemplo), las extensas secuencias donde no sucede más que las incidencias de la luz y de los sonidos, todo ello desde un manejo donde el lenguaje parece sencillo pero se encuentra trabajado en sus máximas posibilidades de expresión, hace a su identidad literaria.

Germán Rozenmacher

Marco Denevi

–Élite: ¿Puede decirse algo parecido de Germán Rozenmacher y Marco Denevi? ¿Cuáles son las razones del título del libro que aborda sus obras y por qué esos autores?

–EB: Conocí y traté a Marco Denevi. No era una persona fácil, pero desde que mi mamá mencionara el nombre de Camilo Canegato, el personaje central de Rosaura a las diez, yo supe que iba a ser escritor. Ceremonia Secreta es mi libro de cabecera y Denevi es un escritor, a quien –a despecho de lo mal que me trató como persona- le dediqué varios ensayos, en este libro trabajo sobre casi toda su obra; es lamentablemente ignorado por la crítica y por el público en general, pese a ser uno de los mayores escritores en idioma español.

Germán Rozenmacher fue un dramaturgo muy reconocido que tuvo además una gran obra narrativa. Murió trágicamente en Mar del Plata, mi ciudad, a los 36 años de edad y, desde que lo descubrí en una antología de escritores hispanoamericanos del Centro Editor de América Latina (justamente en la época en que estuve varado en Lago Puelo), me deslumbró como narrador, particularmente en algunos de sus cuentos. En El gato dorado el personaje es un pianista que acompaña a aficionados en grabaciones en un sótano y que, cuando era muy joven, antes de la guerra, caminaba entre los caminos nevados del viejo país como músico itinerante. El músico es alguien capaz de originar y nombrar las cosas y que en medio de la soledad y el dolor, contiene una “honda alegría indestructible”, el músico es la voz de todos, un rey harapiento, el corazón del mundo. Esa asociación entre el artista y lo que no se puede nombrar me pareció fascinante.

–Élite: ¿Y con respecto a la segunda de las novelas del período?

–EB: Se vincula justamente a un artículo publicado por Élite en diciembre de 2021, fue el referido al ochenta aniversario del ataque japonés a Pearl Harbor.

Al leerlo, un amigo me comentó que el Contralmirante Robert Theobald, que al momento del ataque era Comandante de la Flotilla de Destructores, había investigado los antecedentes de esa agresión en su libro El secreto final de Pearl Harbor (La contribución de Washington al ataque japonés) analizando el tráfico de mensajes cifrados y las circunstancias políticas, de lo cual surgía que el gobierno de Roosevelt no sólo conocía la intención japonesa de llevar a cabo el ataque sino que lo había favorecido al desplazar la flota del pacifico desde San Diego a la base de Pearl Harbor, en la isla Oahu, en condiciones inferiores a los mínimos niveles de seguridad, a efectos de inducir al Japón al ataque y lograr que Estados Unidos entrara en la guerra. Al saberlo, busqué y conseguí el libro, que fiche y estudié cuidadosamente. Fue publicado en 1954 y, como otros en la misma tesitura, no logró una gran difusión. No obstante, coincide con una corriente revisionista que hoy día analiza el ataque bajo esta óptica.

–Élite: Un tema muy diferente al de los trabajos anteriores.

–EB: En efecto y lo que más me interesa es el discurso de la historia, el establecer una versión como si fuera la verdad, pese a que dicha versión no pueda responder satisfactoriamente a todas las cuestiones que surgen y que quedan sin explicación posible, como por ejemplo la circunstancia de que, por dos vías diferentes, en enero y septiembre de 1941, habían llegado al gobierno norteamericano avisos de que en diciembre se produciría el ataque; la inacción del Jefe de Estado Mayor, General Marshall y del Jefe de Operaciones Navales, Almirante Stark, conociendo la situación y los mensajes del 6 de diciembre, con palabras de combate y el interés de los japonenses por saber de manera precisa la ubicación de los buques en Pearl Harbor; o el ocultamiento del tráfico de mensajes a los comandantes de Hawai.

Me interesan las razones por las cuales una versión prevalece y una verdad no es reconocida y también el hecho de responsabilizar solamente al Almirante Husband Kimmel, jefe de la Flota del Pacífico y al General Walter Short, jefe de la base por un desastre cuya magnitud implica que dicha responsabilidad no pueda jamás ser adjudicada a dos personas.

Una injusticia –y eso lo he sufrido en carne propia- siempre se consolida como versión aceptada pese a que sea incapaz de responder a todos los interrogantes cuando favorece a alguien con mucho poder. La verdad no es producto de un consenso sino simplemente la correspondencia entre un hecho y la versión que da cuenta de él.

–Élite: Pero también hay una estructura narrativa.

–EB: En efecto. Hubo ocho investigaciones del ataque a Pearl Harbor. Inventé como personaje central a alguien que intervino en la primera de esas investigaciones y que es la voz que lleva la historia y le di el apellido Welch, de uno de los seis pilotos que pudo despegar en un P 40 y enfrentar a los aviones japoneses.

Hay algo más en la novela y es la cuestión de la intertextualidad, es decir la idea de que una escritura es el resultado del contacto de dos superficies discursivas. En este caso, hay secuencias que se corresponden a diálogos y situaciones de la película ¡Tora! ¡Tora! ¡Tora!, de 1970, que es muy importante en la novela. Nuevamente, debo señalar que vi la película varias veces mientras estaba varado en Lago Puelo y que ello alimentó el interés, que luego se transformó en una especie de obsesión, que siempre tuve por ese ataque. El libro de Robert Theobald aportó los distintos aspectos: los códigos cifrados y la falta de acceso a ellos de los comandantes de Hawai, el puntual interés de Japón por conocer la ubicación de los buques; las medidas tomadas por el gobierno de Roosevelt, los mensajes de destrucción de códigos y archivos, el esfuerzo de las últimas investigaciones por ocultar la verdad y otros.

En lo que respecta al personaje central y la historia de amor que vive paralelamente a su investigación, es esencial la novela La edad de la inocencia, de Edith Wharton, una gran escritora. Aporta al texto una atmósfera de intimidad e indefinición que contrasta con el resto del discurso y sus secuencias dialogan con la acción de la novela y a la vez le brinda las palabras finales.

–Élite: Esta producción, llevada a cabo en algo más de dos años, es indicativa de una actividad sostenida.

–EB: En efecto, una actividad que se alterna con las reseñas de crítica musical que hago en la página web de la Asociación de Críticos Musicales de la Argentina, de la que soy miembro, y en el programa De paraíso para usted y su blog, actividad que me lleva a viajar frecuentemente a Buenos Aires, así como en los artículos para la revista Élite, a la cual agradezco profundamente el interés por mis trabajos y el espacio.

–Élite: ¿Cuales será el rumbo futuro de esta producción?

–EB: Por hora me interesa el ensayo sobre obras literarias, que ha desplazado al que tenía acerca de temas sociales y legales, libros como La fábrica penal- Una visión interdisciplinaria del sistema punitivo- o Lo institucional, paradigma y transgresión, responden a una época que parece haber quedado atrás y, en lo demás, es difícil de decir.

Una obra literaria fácilmente puede suscitar la escritura de un ensayo, es más, soy muy selectivo en la lectura y difícilmente una obra literaria deje de motivar que escriba un ensayo sobre ella. Con la novela las cosas son diferentes: una novela irrumpe y ocupa todo el espacio, hace que lo demás deba hacerle lugar y nos obliga a dejarlo todo para escribirla y espero que, tal como pasó con Las llaves de ese secreto, ello vuelva a suceder pronto.

Como dije antes, esta etapa de escritura surge por una necesidad de afirmación de la vida, luego del trance de salud que debí pasar, felizmente con buen resultado, y de la pandemia que, de otro modo, reafirmó esa necesidad de aferrarme a la vida y a la acción.

Por lo demás, agradezco la posibilidad, que no tengo en mi ciudad ni en mi país, de hablar sobre mi producción.

Antología

V

“El ómnibus surgió por un rincón de la calle…y tuve que apretarme…entre el aduanero mal despierto y algunos burócratas…Paraba cada quinientos metros para cargar un secretario más, a un aduanero más, a un inspector…ese viejo ómnibus bamboleante era una crisálida gris de la cual salía transfigurado el hombre.”

(Antoine de Saint Exupèry, Tierra de Hombres, Cap. I “La línea”. Edit. Troquel, Buenos Aires, 1969, pág.17)

Al ómnibus que sale muy temprano del Hospital Italiano de La Capital al de La Matanza, donde debo ir tres veces seguidas en ayunas para hacer el centellograma, van llegando personas que parecen salir de la oscuridad de las calles desiertas: pacientes, técnicos, médicos, empleados.

Es un purgatorio agravado por la radio del conductor que impone, con sus latigazos, esos “programas” con gritos y malas palabras. De eso aprenderé, en las sucesivas veces, a irme atrás del todo, donde a lo largo de esa hora de giros, detenciones y una geografía abigarrada, hostil e interminable, duermen ese técnico o aquella enfermera, el alumno o la instrumentadora. Los viejos son los que se van a los primeros asientos.

Quizás, como en ciertos cuentos de Borges, ya esté muerto en este punto en el cual todo queda tan lejos: la salvación y mi vida anterior: estoy atrapado en el medio de estos dos puntos sin saber si podré avanzar o no, si no hay regreso ni salvación.

Más allá, en el campo de la antigua casa de retiro que fue una vez el Hospital Italiano de La Matanza, hay una edificación futurista, llena de vidrios, con puertas automáticas, a la que deberé ir tres veces seguidas: hoy por haber olvidado un papel, mañana por problemas en la autorización de la obra social y pasado para ver si todo está en orden y esperar: ese llamado, ese material radioactivo que no llega, sin comer ni tomar nada y compartir una sala, durante los momentos previos a la práctica, con aquellos que aguardan pasar al tomógrafo, inyectados en sus brazos con misteriosas sustancias, con cintas en sus brazos y hablando de enfermedades.

Como hoy a Saint-Ex llevaba entonces el tomo de cuentos completos de Haroldo Conti. Los libros son como una ventana que nos permite ver el mundo que perdimos, aquel en el cual habitábamos antes y al cual deseamos volver. El libro es un capítulo de aquel que fuimos y nos devuelve girones de la belleza perdida que viene de ese pasado que era la vida de antes. Era un paraíso y no lo sabíamos y pensábamos que aquello que nos aquejaba eran hondas amarguras o problemas muy graves, ahora que no tenemos nuestro sillón, nuestras referencias y esos brazos que aguardan en cada rincón, ahora que no somos dueños de prepararnos unos mates, lavarnos las manos o escuchar música.

En el pasillo atestado leo a Haroldo Conti en ese volumen sacado de mi biblioteca, de mi estudio, de mi casa en un barrio que ahora está muy lejos, que es otro mundo al cual la meta suprema es poder regresar.

Del mismo modo que en mis espacios añorados hay una claridad que envuelve al cuento: precisamente la de la vida que se perdió. Todo va sucediendo imprecisamente: el narrador va muriendo; su hermano, que había dejado el pueblo hacía mucho, había prometido volver y de pronto siente su voz. Viene a buscarlo. No lo ve, más bien lo intuye y es su voz la que lo lleva, una voz que llega desde el otro lado.

Es tarde, finalmente logro terminar el estudio –que en sí fue breve- y antes del próximo colectivo, que sale como a las tres de la tarde, puedo ir no a desayunar sino a almorzar algo, ya que no como nada desde anoche, pero no hay mesas y pido a una señora mayor compartir la suya y, muy amablemente, me lo permite. He perdido mi individualidad, mis lugares y debo pedir que me dejen permanecer en un espacio ajeno. A eso se reduce. Es un anticipo de lo que será el futuro.

Vuelvo por hoy, abandono ese mundo de gente ensimismada, preocupada y triste y regreso al hotel y luego a Mar del Plata. He obtenido una prórroga. Las figuras de mis padres vienen como la claridad esfumada del cuento de Haroldo Conti, viene su presencia crepuscular, la de Las puertas del cielo; escribí esa novela donde la imagen fantasmal de ellos es tan fuerte que por momentos se hace casi real y ahora atravieso este trance que nos acerca, nos acerca a la nada pero a la vez me sumerge en la lucha; la voz que escuché en sueños y mientras escribía aún no me llama desde las sombras y los destellos de claridad de su espacio.

Por ahora, puedo vivir y regreso.

(En el dentro del desierto, Cap. V)

Nos quedamos un largo rato con las manos tomadas, mirándonos. Simplemente yo sentía de un modo absoluto y lo que sentía era nuevo, se abría, llevado por la suave y pausada voz de ella, que me conducía. Era yo y no era yo. Algo iba más allá de mí y me desbordaba y era dulce y esperado.

Fueron muchas las cosas que –sin que lo supiéramos- habían preparado este momento tan único en el cual el pasado se hacía finalmente historia, como lo que en verdad era y yo me sentía, luego de mucho tiempo, empezar a vivir de nuevo, ser el mismo y a la vez ser otro.

Cuando salíamos del restaurante yo la veía caminar delante de mí y me atravesaba la certeza de esa enorme fuerza de un amor latente que de pronto despierta, sin poder creer que se ha vuelto real y que el momento esperado es éste.

Pese a lo que ella le dice, Newland no consigue el amor de Ellen: ella nunca termina de ser real para él –y cuando finalmente ella se hace real él renuncia a verla- pero Lizzie era real para mí –era la llave que había abierto ese íntimo secreto de lo que soy, de un amor, de una historia y de una posibilidad- y teníamos por delante la larga noche, la promesa de nuestro lugar secreto –cuya llave era de ella- y todo lo que él nos depararía.

La claridad del cielo me parecía inusual, lentamente, Lizzie me llevaba al sitio donde todas las cosas comienzan, y yo dejaba mi futuro en manos de ella, pidiéndole tan solo que me aferrara fuertemente.

(Las llaves de ese secreto, Cap. X)